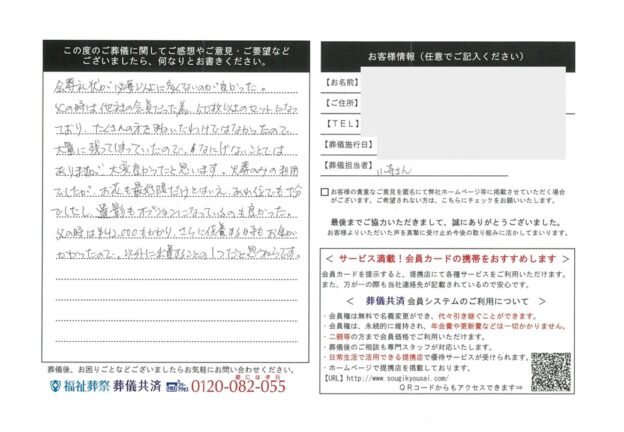

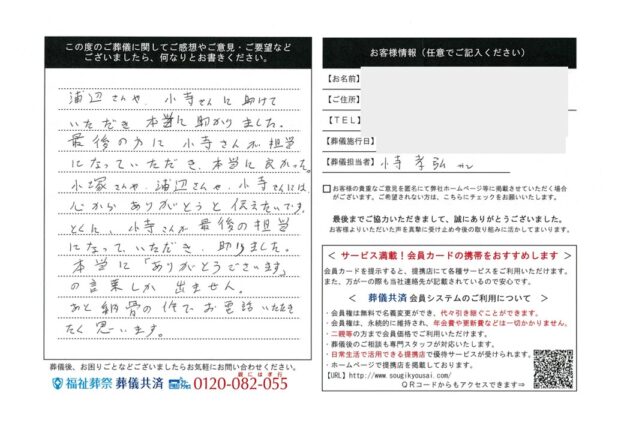

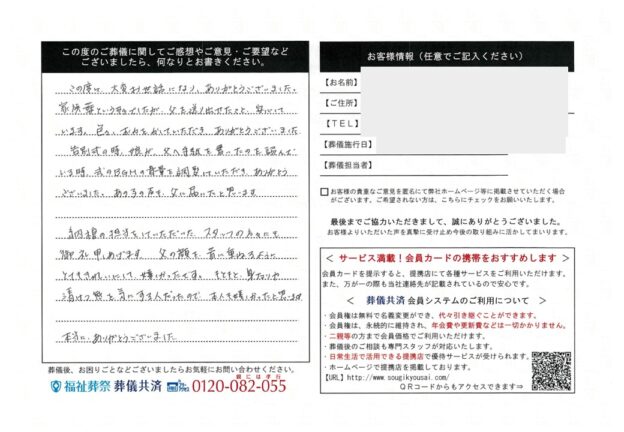

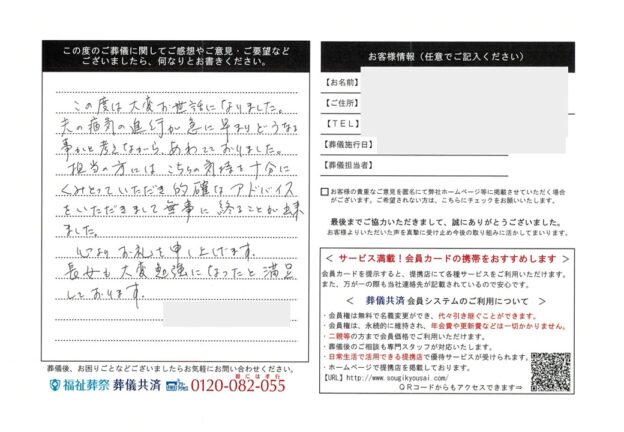

小塚さんや、浦辺さんや、小寺さんに助けていただき本当に助かりました。

最後の方に小寺さんが担当になっていただき、本当に良かった。小塚さんや浦辺さんや小寺さんには心からありがとうと伝えたいです。とくに小寺さんが最後の担当になっていただき助かりました。本当に「ありがとうございます」の言葉しか出ません。 あと納骨の件でお電話いただきたく思います。

-624x883.jpg)

令和4年7月16日(土)~7月22日(金)の期間、人形供養祭を開催いたします!

これまで各地でご好評をいただき、お問合せも多数いただいております人形供養祭ですが、今回、4ヵ所の事業所で同時開催いたします!

お人形のお預かりは3体まで無料!葬儀共済の会員様は10体まで無料!

期間中にご入会された方も10体まで無料でお預かりいたします!入会金が4,900円の特別キャンペーンも実施しておりますので、この機会に是非ともご入会下さい!

▼開催場所と詳細はコチラ▼

【メモリアルルーム所沢】

【メモリアルルーム朝霞】

【メモリアルルーム新座】

【メモリアルホール西浦和】

お人形のお預かりは完全予約制とさせていただきます。ご予約はお電話で受け付けております。ご希望の開催事業所に直接お電話ください。

皆様からお預かりしたお人形は、供養式にてご導師の読経のもと、供養させていただきます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、供養式につきましては参加者不在の状態で行わせていただきますので、何卒ご了承ください。また、こちらの供養式の様子はYouTube及び、ブログに掲載予定です。適宜、ご案内いたしますので、ぜひご覧ください。

福祉葬祭では地域の皆様のために、様々なイベントを企画・実施しており、ご入会いただきますと、ご葬儀に対してのご不安の解消だけではなく、イベントや日々の生活でお得な特別優待を受けることができる会員制度がございます。

▼優待会員制度「葬儀共済」についてはコチラ▼

https://www.fukushisousai.co.jp/member/

ご興味のある方は、いつでもお気軽にお問合せください。

▼【お問合せ・資料請求先】▼

福祉葬祭 葬儀共済 0120-082-055

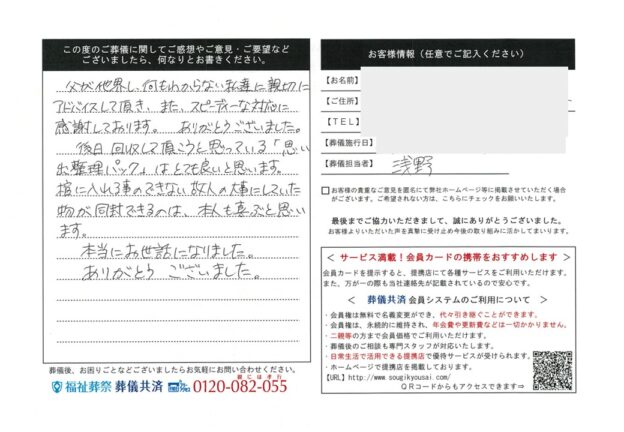

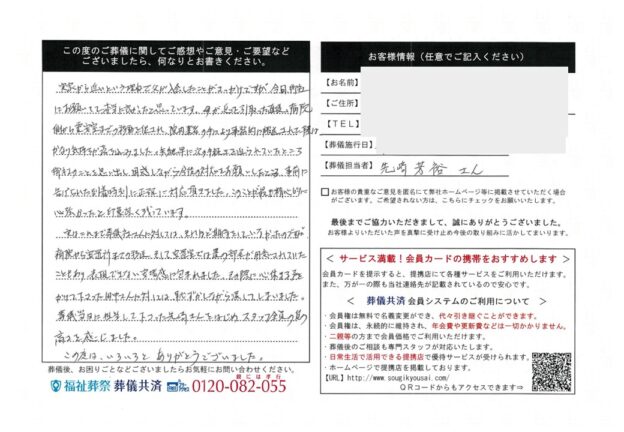

実家から近いという理由で父が入会したことがきっかけですが、今回、御社にお願いして本当に良かったと思っています。母が息を引取った直後、病院側から霊安室までの移動を促され、院内業者の手により事務的に搬送された際はかなり気持ちが落ち込みました。矢継ぎ早に次の手続を迫られていたところ御社のことを思い出し、困惑しながら今後の対応をお願いしたところ、事前に告げられた到着時刻に正確に対応頂きました。このことが最も精心的に心強かったと印象深く残っています。

実はこれまで葬儀社さんに対しては、それほど期待をしていなかったのですが、 病院から安置所までの移送、そして安置室では畳の部屋が用意されていたこともあり、表現できない安堵感に包まれました。その際に心休まる声をかけて下さった田中さんに対しては恥ずかしながら涙してしまいました。 葬儀当日に担当して下さった先崎さんをはじめスタッフ全員の質の高さを感じました。

この度は、いろいろとありがとうございました。

2022年5月29日(日)北本市のJAさいたま直売所【地場物産館桜国屋】において、ブースを設けさせていただき、葬儀の事前相談会を開催いたしました!

また、ご来場いただいた皆様に福祉葬祭のウチワとチラシをお配りしました!

真夏を思わせるような日差しが降り注ぐ中、開店前から並んでお待ちになっているお客様もいらっしゃいました!

開店後も続々とお客様がお越しになり、地元北本産の農産物をお買い求めになる方で店内は満員御礼!

この日はお米の特売日という事もあり、数十キロ単位でお買い求めになっている方もいらっしゃいました!

▼北本産の農産物がお買い得な地場物産店桜国屋についてはコチラ▼

イベントに限らず、ご葬儀の事前相談等も365日対応しております。

万が一の時に備えて安心の福祉葬祭にお気軽にご連絡ください。

▼お問合せ▼

福祉葬祭:0120-37-4949

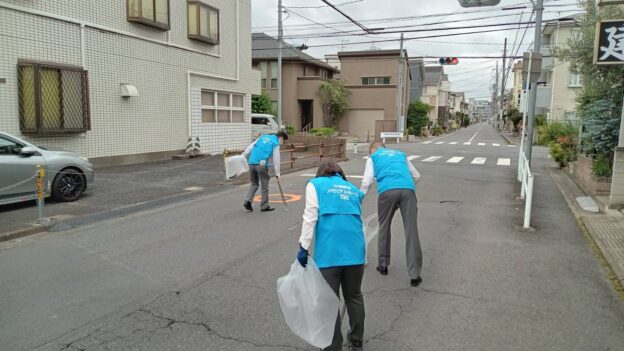

毎月恒例の蒲生駅周辺ゴミ拾いを今月も実施しました!

この日は初夏とは思えないほど涼しい風が吹く中でしたが、メモリアルホール蒲生を出発し、蒲生駅前・茜通り・寿町公園・蒲生駅前通りを約1時間かけて清掃しました!

一時間の清掃で、これだけのゴミを回収しました!

福祉葬祭は、これからも近隣の皆様に快適にお過ごしいただけるよう、定期的に清掃ゴミ拾いを実施いたします!

謹啓 新緑の候 皆様におかれましてはますますご健勝のことと拝察申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、毎年5月の第2土曜日に開催しておりますペット合同慰霊祭について下記の通りご案内申し上げます。 謹白

【日時】

令和4年5月14日(土)

14:00開式 13:30受付開始

【場所】

倶会一處の会 松風会館

(埼玉県北足立郡伊奈町小室5046-13)

【備考】

ご予約は必要ございません。当日、直接お越しください。

また、駐車場はございますが、台数に限りがございますのでご了承ください。

当日合祀をご希望の方は受付開始前に合祀いたします。13時までにお越しください。

ご不明点などございましたら、下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

福祉葬祭 ペットセレモニー事務局

0120-082-055